Der US-Dollar hat in der jüngeren Vergangenheit deutlich an Stärke gewonnen. Donald Trump ist das ein Dorn im Auge. Wall Street-Banker schließen eine Devisenintervention deshalb nicht mehr aus.

Geht es nach Donald Trump sind die USA in vielfacher Hinsicht ein Opfer. Zuletzt vor allem eines von Währungsmanipulationen durch andere, konkret durch die EU und China. Der Euro und der Yuan haben in den vergangenen Monaten gegenüber dem US-Dollar tatsächlich abgewertet. Dies ist aber in erster Linie der wirtschaftlichen Stärke der USA und deren höheren Zinsen geschuldet.

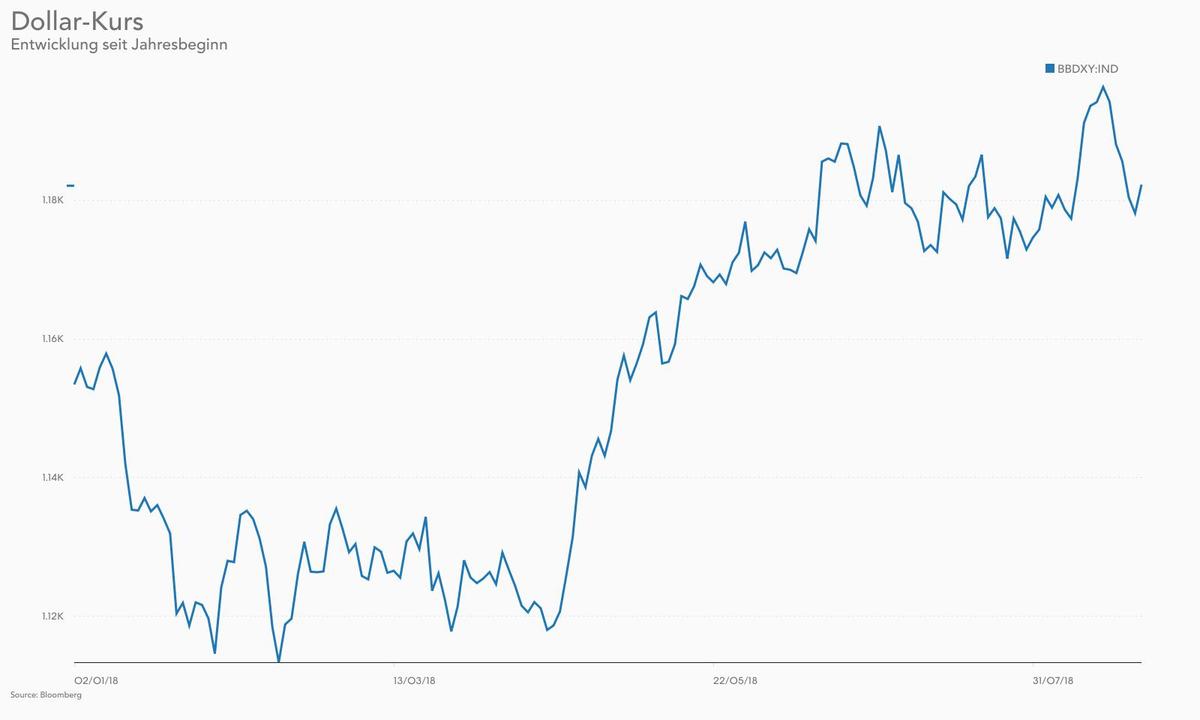

Seit der Dollar im April auf ein Dreijahrestief zusteuerte, hat der Greenback fast sechs Prozent zugelegt. Der Anstieg im letzten Quartal war der stärkste seit 2016, und der Dollar gewann gegenüber allen 16 Hauptwährungen an Wert. Der Dollar liegt auch elf Prozent über seinem Durchschnitt der vergangenen 13 Jahre.

Einige Beobachter an der Wall Street sind nun der Ansicht, dass der US-Präsident höchstpersönlich eine Kampagne lostreten könnte, um den Dollar nachhaltig zu schwächen und so das US-Handelsdefizit zu verringern.

Nach einer Flut von Tweets, in denen Trump beklagte, dass der Dollar Amerikas "Wettbewerbsvorteil" schwäche, schrieb Michael Feroli, Chefökonom von JPMorgan Chase, er könne nicht ausschließen, dass die Regierung auf den Devisenmärkten eingreifen werde, um den Dollar zu schwächen. Sowohl Deutsche Bank als auch Oppenheimer Fonds stießen ins gleiche Horn und sagten, eine Dollar-Intervention sei nicht mehr weit hergeholt.

"Wir haben seit dem Plaza-Abkommen von 1985 nicht absichtlich versucht, den US-Dollar zu schwächen. Daher ist es sehr ungewöhnlich und steht der etablierten Praxis der letzten Jahrzehnte entgegen", sagte Zach Pandl von Goldman Sachs. "Eine absichtliche Politik, um eine schwächere Währung zu erreichen, könnte dazu führen, dass ausländische Investoren von US-Vermögenswerten - einschließlich US-Staatsanleihen - absehen, was wiederum die Zinskosten für inländische Kreditnehmer erhöhen würden." Plaza Accord war ein 1985 ausverhandeltes Abkommen zwischen den USA und vier anderen Ländern, um den Dollar gemeinsam abzuwerten.

Stephen Jen von Eurizon SLJ Capital sagt dazu: "Wenn Sie ein internationaler Portfoliomanager mit 30 Prozent Ihres Engagements in den USA sind, und Sie wissen, dass die Währung als politisches Instrument bewusst nach unten gesteuert wird, warum sollten Sie hier investieren?" Die Trump-Administration muss sehr, sehr vorsichtig mit ihrer Dollar-Politik sein."

Auswirkungen möglicherweise bereits spürbar

Es gibt einige Anzeichen dafür, dass Trumps anhaltende Auslassungen über den Dollar bereits negative Auswirkungen auf die ausländische Nachfrage nach US-Vermögenswerten haben könnten. Während die Gesamtnachfrage bei Staatsanleihe-Auktionen in diesem Jahr mal nach oben, mal nach unten ging, sind die ausländischen Bestände an Treasuries fast auf ein 15-Jahres-Tief von 41 Prozent gesunken. China, der größte ausländische Gläubiger der USA, hat seine Bestände in diesem Jahr verringert, und Japan, der zweitgrößte, hat seinen Anteil auf das niedrigste Niveau seit mindestens 2000 reduziert.

Welche Werkzeuge hätte Trump zur Verfügung, wenn er über das bloße Gerede hinausgehen wollte? Am unmittelbarsten wäre es für ihn, das US-Finanzministerium (über die New Yorker Fed) zu beauftragen, Dollar zu verkaufen und Währungen wie den Yen und den Euro über seinen Exchange Stabilization Fund zu kaufen, sagt Viraj Patel, Devisenstratege bei ING. Da der Fonds jedoch nur Dollar-Aktiva im Volumen von 22 Milliarden Dollar hält, wären die Auswirkungen wahrscheinlich gering. Jeder direkte Eingriff, der größer und ambitionierter ist, würde auch die Zustimmung des Kongresses erfordern.

Allerdings, so sagt Patel, gebe es eine Lücke, die Trump ausnutzen könnte, um die Beschränkungen des Fonds und den Kongress zu umgehen: indem er nämlich die Devisenintervention zu einem "nationalen Notfall" erklärt. Dann könnte er die Fed zwingen, ihr eigenes Konto zu benutzen, um Dollar zu verkaufen. Solch ein Schritt wäre weit hergeholt, aber da Trump sich auf die nationale Sicherheit beruft, um Zölle aufzuerlegen, sagt Patel, könne er die Möglichkeit nicht "vollständig ausschließen".

Eine weniger extreme und plausiblere Option bestünde darin, dass die Trump-Regierung bei neuen Handelsabkommen, wie etwa bei dem aktualisierten Abkommen zwischen den USA und Südkorea im März, Währungsklauseln vorsieht.

(Bloomberg/red.)