Der Sprung nach vorne gelingt Österreichs Jugendlichen nicht. Jeder vierte Schüler verfügt über ein sehr geringes Leseverständnis.

Alle drei Jahre stellen sich die Schüler weltweit einem Leistungsvergleich. Heute werden die Ergebnisse der Pisa-Studie 2018 (Programme for International Student Assessment) in allen rund 80 teilnehmenden Ländern präsentiert. Die Resultate der österreichischen 15- bis 16-Jährigen sind wieder einmal durchwachsen. Ein großer Sprung nach vorne ist nicht gelungen.

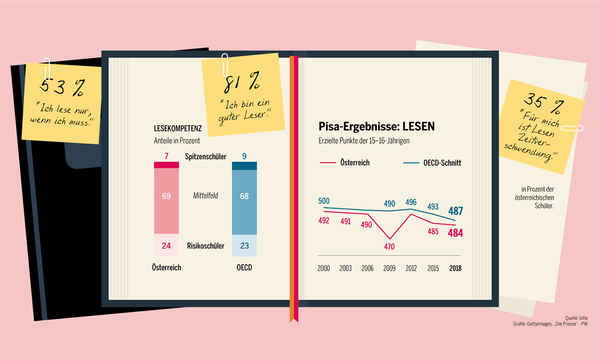

Nach 2000 und 2009 war diesmal das dritte Mal das Lesen Schwerpunkt der Überprüfung. Es ist schon bisher der Schwachpunkt der heimischen Schüler gewesen. Die Leseleistungen sind noch nie über dem OECD-Schnitt gelegen. Das ist auch diesmal so. Die österreichischen Schüler erzielen 484 Punkte. Der OECD-Schnitt beträgt 487 Punkte.

Im Ländervergleich steht Österreich beim Lesen diesmal etwas besser da. Im Jahr 2015 nahmen die heimischen Schüler noch Platz 25 ein, diesmal ist es Rang 22. Das liegt aber weniger am Leistungszuwachs der österreichischen Schüler als am Leistungsrückgang der Schüler aus anderen Staaten. In den vergangenen drei Jahren haben die nämlich im Schnitt drei Punkte eingebüßt. Die heimischen Schüler haben um einen Punkt mehr als noch drei Jahre zuvor erreicht. Die internationalen Top-Leser sind in Estland (523 Punkte), Kanada und Finnland (520 Punkte) zu Hause.

Mädchen lesen deutlich besser als Buben

Die Zahl der Lese-Risikoschüler hat sich kaum verändert. 24 Prozent der österreichischen Schüler zählen dazu. Jeder Vierte verfügt also über ein sehr geringes Leseverständnis. Vor drei Jahren waren es 23 Prozent. Österreich unterscheidet sich hier nicht signifikant vom OECD-Schnitt. Der liegt nämlich bei 23 Prozent. Die Gruppe der Spitzenleser ist in Österreich etwas kleiner (7 Prozent) als im OECD-Schnitt (9 Prozent).

Das Lesen fällt - auch das hat sich in den vergangenen Jahren stets gezeigt - den Mädchen leichter als den Buben. Österreichs Schülerinnen erzielten diesmal 499 Punkte und liegen damit 28 Punkte vor ihren Alterskollegen (471 Punkte). Diese Geschlechterkluft besteht auch in den anderen Ländern. Im Schnitt trennen Mädchen und Buben dort sogar 30 Punkte. Besonders drastisch ist der Unterschied mit 52 Punkten in Finnland.

Dass das Lesen ein Problemgebiet ist, spiegelt sich auch in einer anderen Zahl: Jeder zweite Schüler gibt in Österreich an, nur zu lesen, wenn es sein muss (53 Prozent). Im Jahr 2000 waren es noch deutlich weniger, nämlich 41 Prozent. 2018 gaben demnach auch mehr Jugendliche an, dass Lesen Zeitverschwendung ist: nämlich 35 Prozent im Vergleich zu den 28 Prozent, die das bei der ersten PISA-Studie sagten.

Geschlechterkluft nur in Kolumbien und Italien größer

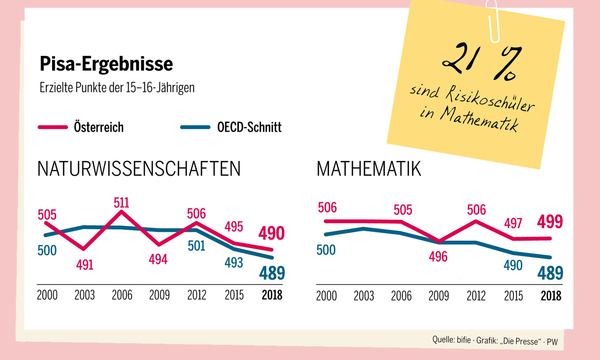

Das verhältnismäßig beste Testgebiet für Österreichs Schüler ist die Mathematik. Seit der ersten Pisa-Studie, die im Jahr 2000 durchgeführt wurde, lagen die Ergebnisse fast immer über dem OECD-Schnitt. 2009, das Pisa-Schockjahr, war da eine Ausnahme. (Die Ergebnisse sind ob eines damaligen Schülerboykotts aber mit etwas Vorsicht zu genießen.) Auch diesmal liegt Österreich mit 499 Punkten signifikant über dem OECD-Schnitt von 489 Punkten.

Die höchsten Mathematikleistungen zeigen die Jugendlichen aus Japan (527), Korea (526) sowie die EU-Länder Estland (523) und die Niederlande (519). Weltweit absoluter Spitzenreiter sind wie auch in Lesen und Naturwissenschaft die chinesischen Provinzen (Peking, Shanghai, Jiangsu und Zhejiang). In Deutschland (500) sowie in der Tschechischen Republik (499) ist die Mathematikkompetenz ähnlich hoch wie in Österreich.

Auch in Mathematik hat sich die Zahl der Risikoschüler kaum verändert. Der Anteil von Schülern mit sehr geringen mathematischen Grundkompetenzen liegt bei 21 Prozent (2015: 22 Prozent). Im OECD-Schnitt zählen 24 Prozent der Jugendlichen zu dieser Risikogruppe. Der Anteil der Spitzenmathematiker ist in Österreich mit 13 Prozent sogar etwas höher als in den übrigen Ländern (elf Prozent).

Große Geschlechterunterschiede sind auch in Mathematik zu beobachten. Hier haben allerdings die Buben die Nase vorne. Im OECD-Schnitt beträgt die Geschlechterdifferenz fünf Punkte, in Österreich 13. Wobei sich die Kluft hier schon deutlich verringert hat. Vor drei Jahren lagen zwischen der Mathematik-Leistung von Buben und Mädchen in Österreich nämlich noch 27 Punkte. Dennoch zählt Österreich in diesem Bereich gemeinsam mit Kolumbien (20 Punkte) und Italien (16 Punkte) zu jenen OECD-/EU-Ländern mit vergleichsweise hohen Geschlechterdifferenzen.

Schwankende Leistungen in der Naturwissenschaft

Die Leistungen im Bereich Naturwissenschaften haben in Österreich immer stark geschwankt. Diesmal erzielen die heimischen Schüler 490 Punkte. Sie unterscheiden sich damit nicht signifikant vom OECD-Schnitt, der 489 Punkte beträgt. International gesehen erbringen die Schüler aus Estland (530), Japan (529) und Finnland (522) die höchsten Naturwissenschaftsleistungen. Die Nachbarländer Slowenien (507) und Deutschland (503) liegen ebenso vor Österreich. Ähnlich schneiden die Schweiz und die Tschechische Republik ab.

Auch im Bereich Naturwissenschaften zählt mehr als ein Fünftel der Schüler zur Risikogruppe. Konkret sind es 22 Prozent. Im OECD-Schnitt ist die Risikogruppe gleich groß.

Größte Leistungsnachteile für Migranten

Ein besonderes Augenmerk legt die Pisa-Studie stets auf die familiäre, kulturelle und sozioökonomische Herkunft der Kinder. Hier zeigen sich heuer ähnliche Tendenzen wie in den Jahren zuvor. Laut den Unterlagen des Bildungsministeriums erklärt der sozioökonomische Status der heimischen Kinder einen relativ großen Anteil der Leistungsunterschiede zwischen den Jugendlichen in allen drei Domänen. Vergleichsweise gerechtere Chancen haben Kinder und Jugendliche in Korea, Japan sowie in den europäischen Ländern Island, Lettland, Finnland, Schweden und Norwegen.

Der Schulerfolg hängt weiterhin auch stark von der Bildung der Eltern ab. So beträgt der Unterschied zwischen Jugendlichen, deren Eltern einen tertiären Abschluss haben, und Jugendlichen, deren Eltern niedrige Formalqualifikationen haben, durchschnittlich etwa 90 Punkte. So steht es in der Ergebniszusammenfassung des Bildungsressorts.

Ausschlaggebend für die Leistung ist auch die Herkunft. Jugendliche mit Migrationshintergrund haben in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern besonders große Leistungsnachteile. Beim Lesen macht der Mittelwertunterschied zwischen Einheimischen und Jugendlichen der zweiten Generation 54 Punkte aus, zwischen Einheimischen und Jugendlichen der ersten Generation sogar 79 Punkte. Rechnet man die durch den schwächeren sozioökonomischen Status bedingten Unterschiede heraus, bleiben weiterhin deutliche Unterschiede zwischen Einheimischen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Auf einen Blick

Die Pisa-Testteilnehmer: Weltweit wurden im April und Mai des Vorjahres 600.000 Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren getestet (Geburtenjahrgang 2002). An dem internationalen Test nehmen etwa 80 Länder teil. In Österreich umfasste die Stichprobe rund 6800 Schüler an fast 300 Schulen aller Sparten. Es handelt sich also um Schüler der allgemeinbildenden höheren Schule (AHS), der berufsbildenden mittleren und höheren Schule (BMHS), der Neuen Mittelschule, der Polytechnischen Schulen, Sonderschulen und Berufsschulen.