Die kommunistische Führung hat Sorge, dass sich die EU dem scharfen Vorgehen der USA gegen die Volksrepublik anschließen wird. Zum ersten Mal seit dem Corona-Ausbruch reist ein chinesischer Spitzendiplomat durch Europa.

Peking. Chinas Außenminister, Wang Yi, ist dieser Tage zu einer überaus delikaten Auslandsreise aufgebrochen: Erstmals seit dem Corona-Ausbruch wird der Spitzendiplomat aus der Volksrepublik durch Europa touren, dabei auch Frankreich und Deutschland einen Besuch abstatten. Wang Yi hat dabei eine Mammutaufgabe zu stemmen: Er muss unbedingt verhindern, dass die EU-Mitgliedstaaten dem harten China-Kurs von US-Präsident Donald Trump folgen könnten. „Als unabhängige Länder müssen wir unsere wirtschaftliche Souveränität natürlich schützen, aber dies bedeutet nicht, dass wir unsere Märkte füreinander schließen sollten“, sagte Wang kurz vor seiner Abreise am Montag.

Die Reiseroute ist kein Zufall: Sie startet in Italien, das als bislang wichtigster europäischer Partner der umstrittenen „Belt and Road“-Initiative beigetreten ist; einem riesigen Infrastrukturprojekt, welches gemeinhin in den Medien als „neue Seidenstraße“ umschrieben wird. Sie gilt als plastisches Beispiel für die unterschiedlichen Interessen innerhalb der EU: Sowohl Merkel als auch Macron schauen mit Argwohn auf Chinas Investitionen vor der eigenen Haustür, kleinere Staaten wie Griechenland nehmen sie mit Handkuss an – wie etwa das Beispiel des Hafens in Piräus zeigt: Seit 2016 hält dort die China Ocean Shipping Company die Mehrheit. Kritiker sehen den Aufkauf als „chinesisches Einfallstor zu Europa“.

Motto: „Divide et impera“

Genau diese Zerstrittenheit macht sich die Staatsführung in Peking gezielt zunutze. Frei nach dem Motto „Divide et impera“ setzt China auf bilaterale Beziehungen – und sät damit zumindest indirekt Zwiespalt. Dabei hat Brüssel eine ungemeine Hebelwirkung gegenüber Peking, welche es bislang nicht im Ansatz ausschöpft: Europa ist der mit Abstand wichtigste Markt für die Volksrepublik. Inmitten des sich verschärfenden US-chinesischen Handelskriegs kann es sich Peking unter keinen Umständen leisten, auch noch Europa zu verlieren. Vor allem ist Europa für China ein wichtiger Markt beim 5G-Ausbau. Bislang herrscht unter europäischen Staatschefs Uneinigkeit darüber, ob man den Telekommunikationsausrüster Huawei für eine solch heikle Angelegenheit vertrauen kann. Schließlich sind auch chinesische Privatunternehmen per Gesetz im Zweifelsfall dazu verpflichtet, Informationen zum Schutz des nationalen Interesses an die Regierung weiterzuleiten – bisher ist jedoch trotz mehrmaliger Anschuldigungen der Trump-Regierung kein solcher Fall bekannt geworden.

China ist „systemischer Rivale“

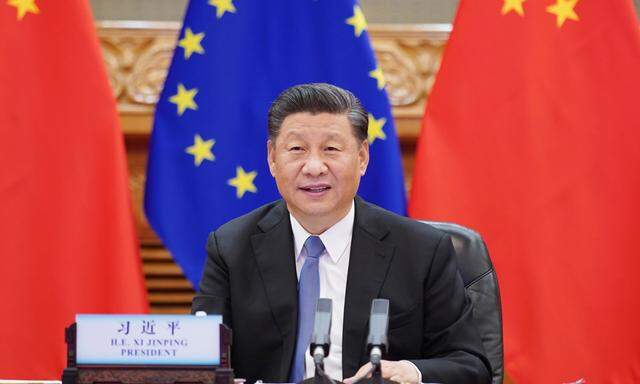

Präsident Xi Jinping nimmt jedoch die Versuche der EU zu einer gemeinsamen China-Politik sehr ernst – vor allem seit Brüssel die Volksrepublik im letzten Jahr in einem Strategiepapier offiziell als systemischer Rivale bezeichnet hat. Spätestens seit jenem Umschwung ist es mit der Naivität im Umgang mit China vorbei. Dennoch hat die EU im Vergleich zu den Vereinigten Staaten einen Mittelweg gewählt – bislang zumindest. Letztendlich ist eine enge transatlantische Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA das, was Peking am meisten fürchtet.

China hat in der Tat eine sehr pragmatische Sicht auf die EU, wie überhaupt auf die internationale Staatengemeinschaft: Es reiht sie in eine klare Hierarchie nach ihrer Macht und Größe ein und handelt auch dementsprechend. Bislang lautete Pekings Devise, dass sich Europa nicht abwenden wird, solang es mit der Volksrepublik wirtschaftlich Profit macht. Damit könnte sich Peking aber schon bald verspekulieren, nicht zuletzt, weil die Missachtung internationaler Verträge bei der Hongkong-Politik Alarmsignale nach Berlin und Paris gesendet hat – ebenso wie die Internierungslager im westchinesischen Xinjiang, in denen Hunderttausende muslimische Uiguren festgehalten werden sollen. Zudem dürfte sich das Blatt wenden, wenn die Goldgräberstimmung der in China ansässigen europäischen Unternehmen endgültig vorüber ist. Für einige Kernindustrien könnte dies schon bald der Fall sein.

Deutschland ist dafür ein gutes Beispiel, schließlich generiert die Bundesrepublik über 40 Prozent aller EU-Exporte nach China. Deutsche Ingenieurskunst stellte in der Vergangenheit stets die Maschinen her, die schließlich in den Fabriken zwischen Guangzhou und Shanghai landeten.

Aggressiver Technologie-Transfer

Mittlerweile jedoch sind viele chinesische Unternehmen längst Konkurrenten auf Augenhöhe, wenn nicht gar an ihnen vorbeigezogen. Wer sich bei den Firmenmanagern in Peking umhört, bekommt teils frustrierende Geschichten zu hören: Von aggressivem Technologie-Transfer auf Druck der chinesischen Regierung ist da zu hören, vor allem aber leiden heimische Firmen im Reich der Mitte unter bürokratischen Auflagen und Wettbewerbsnachteilen gegenüber chinesischen Staatsunternehmen. Sollte also die wirtschaftliche Win-win-Situation nicht mehr gegeben sein, könnte schon bald ein politisch schärferer Wind aus Brüssel nach Peking wehen.

Bereits am Dienstag musste China einen diplomatischen Gesichtsverlust einstecken, nachdem Taiwan die Eröffnung einer weiteren Repräsentanz in Aix-en-Provence angekündigt hatte. Damit ist Frankreich das mittlerweile vierte Land in Europa, in dem der Inselstaat mehr als eine Vertretung lancieren konnte. Chinas staatliche Parteizeitung „Global Times“ hat die Entscheidung gerade auch angesichts des heiklen Zeitpunkts zur Europa-Reise des Außenministers kritisiert: Es handle sich um eine „gefährliche“ Provokation, die „nach hinten losgehen“ werde.

Jene Äußerungen könnten nun allerdings dafür sorgen, dass ein laut diplomatischen Kreisen geplantes Treffen Wangs mit Emmanuel Macron doch noch platzen könnte. Ein Treffen mit Merkel, heißt es, sei ohnehin äußerst unwahrscheinlich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2020)