Wer war Gerda Lerner? Und was hat Moritz Schlick damit zu tun? Mit den Historikern Martina Fuchs und Herbert Posch durch die Uni Wien und den Campus AKH zu besonderen Denk-Orten.

„Uns bleiben nur nackte Namen“, schrieb Umberto Eco in „Der Name der Rose“ darüber, was vom Menschen nach dessen Weggang bleibt. Jedenfalls so lange, bis man mit den Namen Orte schafft, die sie aus der Versenkung heben: Denkmale. „Wir wollten die 1938 bis 1945 Vertriebenen unserer Vorgängerinstitute wieder zu einem Teil der Uni machen“, sagt Martina Fuchs vom Institut für Geschichte zum neuen Denkmal an der Uni, „Wenn Namen leuchten“, auf dem Historiker*innen-Gang im 1. Stock des Hauptgebäudes am Universitätsring 1.

Im Spiegel der Zeit

„Der Ort ist damals wie heute ein Zentrum des Geschichtestudiums“, erklärt Herbert Posch vom Institut für Zeitgeschichte. Gemeinsam mit dem Forum Zeitgeschichte der Universität wurden die Namen recherchiert und von Iris Andraschek künstlerisch umgesetzt. Nun leuchten die Namen der Studierenden und Lehrenden auf großen Spiegeln. „Darin spiegelt sich auch der Betrachter, und der Eingang zum Historischen Institut, der sich ab 1938 für so viele verschlossen hat“, erklärt Fuchs. Der Schrifttyp stammt von Elizabeth Friedlander – auch sie vertrieben. Die Schrift, enteignet und umbenannt, ist bis heute in Verwendung. Gleich daneben befindet sich der Hörsaal 41, nach Gerda Lerner benannt. Die Historikerin flüchtete 1939 in die USA und wurde als eine der Begründerinnen feministischer Geschichtswissenschaften bekannt.

Wege ins Heute

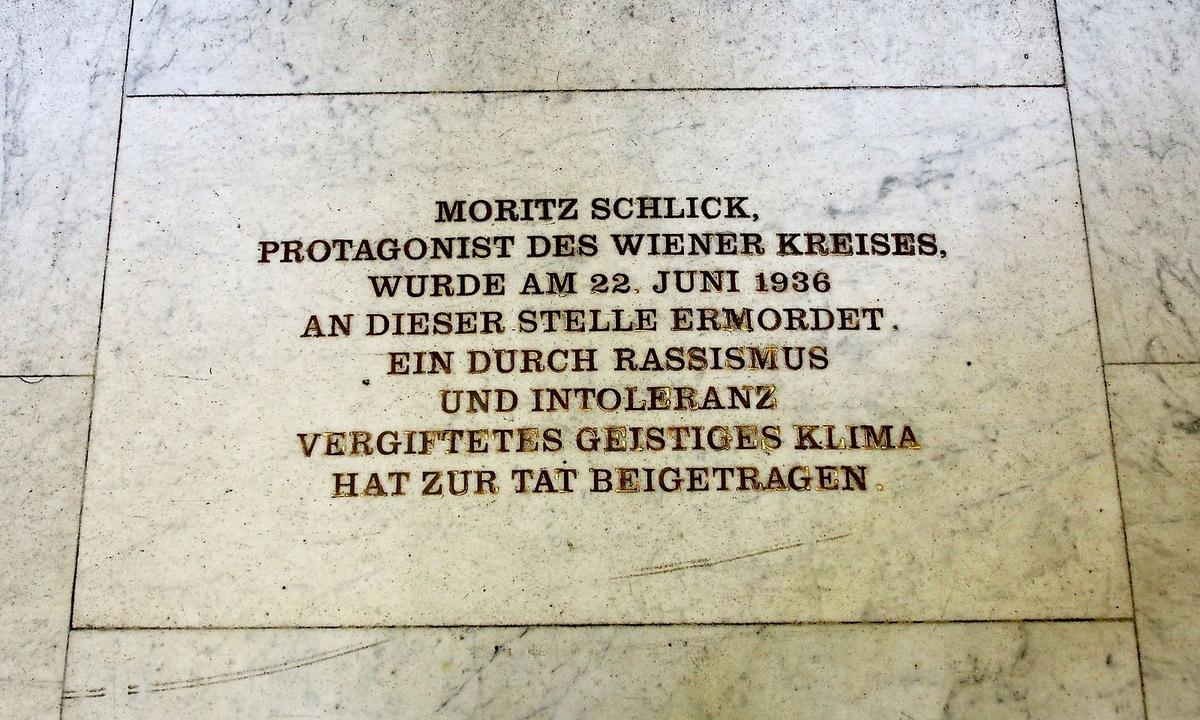

Schon auf dem Weg vom Haupteingang zum Historiker*innengang fällt auf, wie sich die 650 Jahre existierende Universität ihrer Geschichte widmet, stellt, sich an ihr freut und mit ihr ringt. Auf der Treppe findet sich etwa ein Gedenkstein für Professor Moritz Schlick, der hier 1936 von einem Nazionalsozialisten erschossen wurde. Das einst so strenge, düster wirkende Foyer beim Eingang punktet seit 2006 mit versöhnlichen Zitaten und einem unverstelltem Zugang zum Arkadenhof mit Café und grünem Park, in dem sich die Studenten tummeln. „In meiner Studienzeit bin ich gern zum Pasqualatihaus auf die Mölker Bastei gegangen, am liebsten mit einem Buch in der Hand“, erinnert sich Fuchs. Dort befand sich damals ein Adalbert-Stifter-Museum, heute ist eine Beethoven-Gedenkstätte im Haus untergebracht.

Zurück in die Uni, in den Innenhof: Wer ihn vom Foyer aus betritt, überquert seit 2009 das Denkmal „Der Muse reichts“. Ein auf den Boden aufgemalter langer Schatten einer kämpferischen Frau, der quasi von der - bis 2009 - einzigen Frauendarstellung im Hof ausgeht, der Plastik der Quellnymphe Kastalia. Die Künstlerin Iris Andraschek nimmt dabei Bezug auf die (Nicht-)Präsenz von Akademikerinnen: Bis 2016 fand sich unter den 153 Büsten im Arkadenhof keine einzige Frau.

Nun sind es deren sieben, etwa die Büste der Physikerin und ersten ordentlichen Professorin der Uni (1956), Berta Karlik. Schräg dahinter im Gras ist seit 2006 der zuvor im Foyer stehende, den Heldentod glorifizierende Siegfriedskopf platziert, umhüllt mit dem Text einer Studierenden über die Repressalien der Nazis.

Vielschichtige Erinnerungen

Vorbei an der lauten großen U-Bahn-Baustelle – „die Räume zur Universitätsstraße meiden wir derzeit“, meint Posch, geht es zum Campus AKH in der Alser Straße 4. Namen zur Erinnerung finden sich dabei auch am Weg, im angrenzenden Ostarrichi-Park. „Vom Zeitgeschichte-Institut sehen wir genau auf das Shoah-Denkmal, passend“, findet Posch. Er sei anfangs überrascht gewesen, wie gut es fuktioniere. „Viele Leute komen recht eiligen Schrittes in den Park, werden langsamer, verweilen, einige bleiben sehr lange, es bilden sich auch gern Grüppchen, man redet, diskutiert."

Im Campus widmet sich bis Ende Juni eine aktuelle (Mitmach-) Ausstellung der Geschichte und dem aktuellen Zugang zum Frauenstudium an der Uni. Der dichten Vergangenheit des Geländes - es war von 1784 bis in die 1980/90er-Jahre das Allgemeine Krankenhaus Wiens, zuvor stand auf dem Areal das große Armen- und Invalidenhaus der Stadt - wird mit der permanenten „Achse der Erinnerung“ gedacht. Darunter etwa der Gedenkbrunnen zum Anschluss des AKH an die Hochquellwasserleitung 1875 im Haupthof. Das saubere Wasser senkte die Sterblichkeit im Spital, vor allem durch Cholera, massiv.

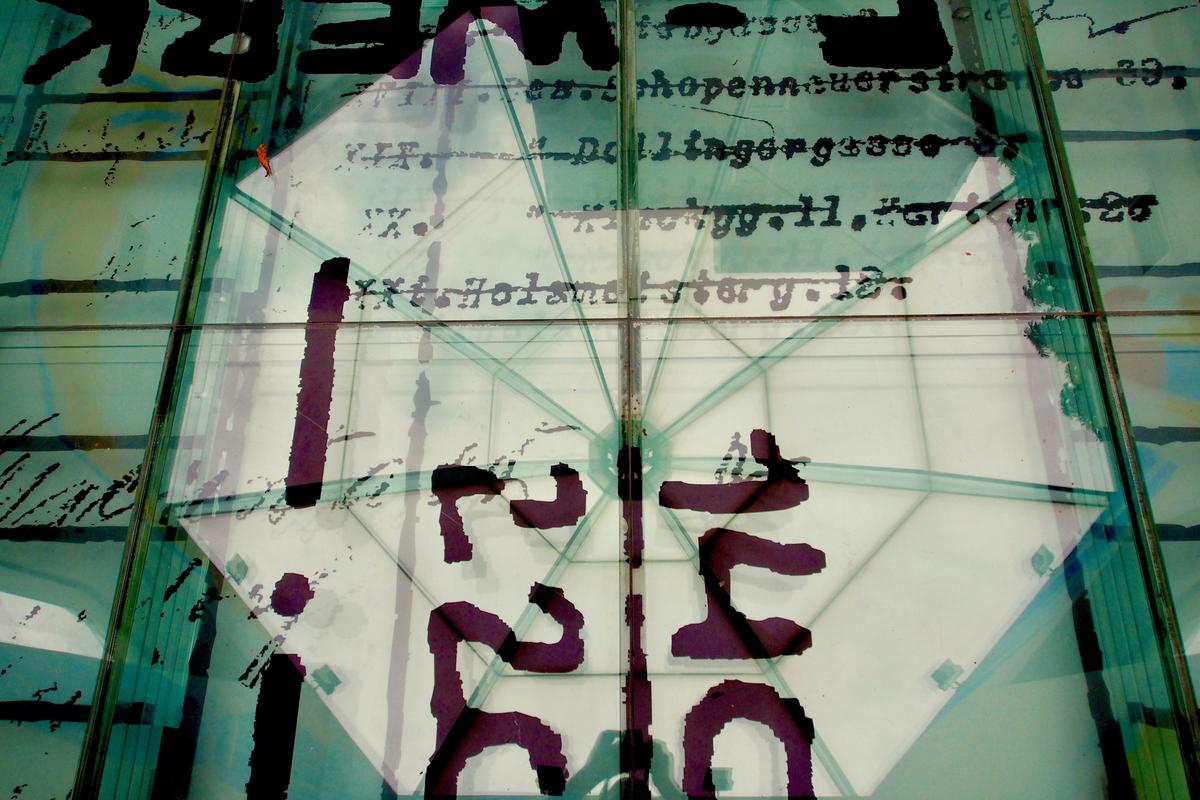

Das 1903 erbaute, ehemalige jüdische Bethaus des alten AKH wurde 2005 von Minna Antova zu einem Denkmal umgewandelt, genannt Marpe Lanefesh (hebräisch: Heilung für die Seele). 1938 zerstört, wurde das Gebäude ab 1953 als Trafostation genutzt. Auch hier wurde mit Schichten von Texten gearbeitet – auf drei Glasböden befinden sich übereinander quasi drei Zeiten: die Bauzeit mit dem Grundriss des Betshauses von Architekt Max Fleischer, die Zeit der Zerstötung 1983 mit einer Deportierungsliste und die Nachkriegszeit mit dem Trafo-Bauplan. Glaselemente repräsentieren das zerstörte Dach, den Vorbau sowie die ehemalige Thora-Nische.

ZUM ORT, ZU DEN PERSONEN

Die Universität Wien wurde 1365 gegründet, 1884 das Hauptgebäude am Ring eröffnet. Das alte AKH wurde 1998 zum Uni-Campus. Wohnungen kosten im 9. Bezirk durchschnittlich 7864 Euro/m2(Bestand) und 8503 Euro/m2 (Neubau Erstbezug).

Martina Fuchs ist am Institut für Geschichte tätig, Herbert Posch am Institut für Zeitgeschichte und als Redakteur des Gedenkbuchs für die Opfer des NS an der Uni Wien 1938–1945.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.06.2022)